「専業主婦はラクでいいよね」「家事育児は女性の役目だから」、そんな言葉をわたしたちは、無意識に口にしていないでしょうか。4月からBSNで放送されたドラマ『対岸の家事』は、その無意識に潜む偏見を丁寧に描き出していました。

ドラマは「仕事と家事・子育ての両方をやるのは難しい」と専業主婦を選んだ志保を軸に展開していきます。第1話を見たときに、専業主婦のママが「子育て支援センターに行っても育休中のママたちとは話が合わなくて」と言っていたのを思い出しました。ドラマの中で専業主婦の志保が子育て支援センターで、育休中のワーキングマザー礼子たちから「時流に乗り遅れた絶滅危惧種」と揶揄されます。つまり、それは物語ではなく現実に起こっていることです。

今や専業主婦は少数派=絶滅危惧種です。そして、社会から取り残されている可哀そうな人として、相手の生き方を軽んじているように描かれていました。

厚生労働省が発表した2024年の国民生活基礎調査によると、18歳未満の子どもがいる世帯のうち、母親が仕事をしていると回答した世帯の割合は80.9%に上りました。礼子も、育休が明けると多忙なワーキングマザー。夫も忙しく、熱が出ても休めないし、2人の育児は礼子のワンオペ状態。それでもでも仕事も家事もあきらめたくなくて頑張ります。

私たちが子育てをしていた時代は、子どもが3歳になるまでは母親が家庭で育児に専念すべきという三歳児神話が時流でもあり、出産で専業主婦になる母親が多い時代でした。高度経済成長期に父親が心置きなく働けるよう「母親は家で家事・育児、父親は外で仕事」という役割分担が定着していました。この役割分担は、志保の父親の「男は外で働き、女は家を守る」という考え方で、志保の母親が亡くなった後に志保の自由を奪う形で出てきます。

第2話では、育児休業取得中のパパ達也が、志保に「専業主婦なんて贅沢、旦那さんが可哀そう」と言います。働かない人は自立していない、夫に依存して生きているという、彼なりの固定観念が見えます。でも、そういうエリート官僚の達也は、家事・育児は仕事と同じ。タスクをこなしていけば出来ると完璧を目指しますが、子どもを育てながら家事をするということが、仕事のように思い通りには進まなくてイライラしています。

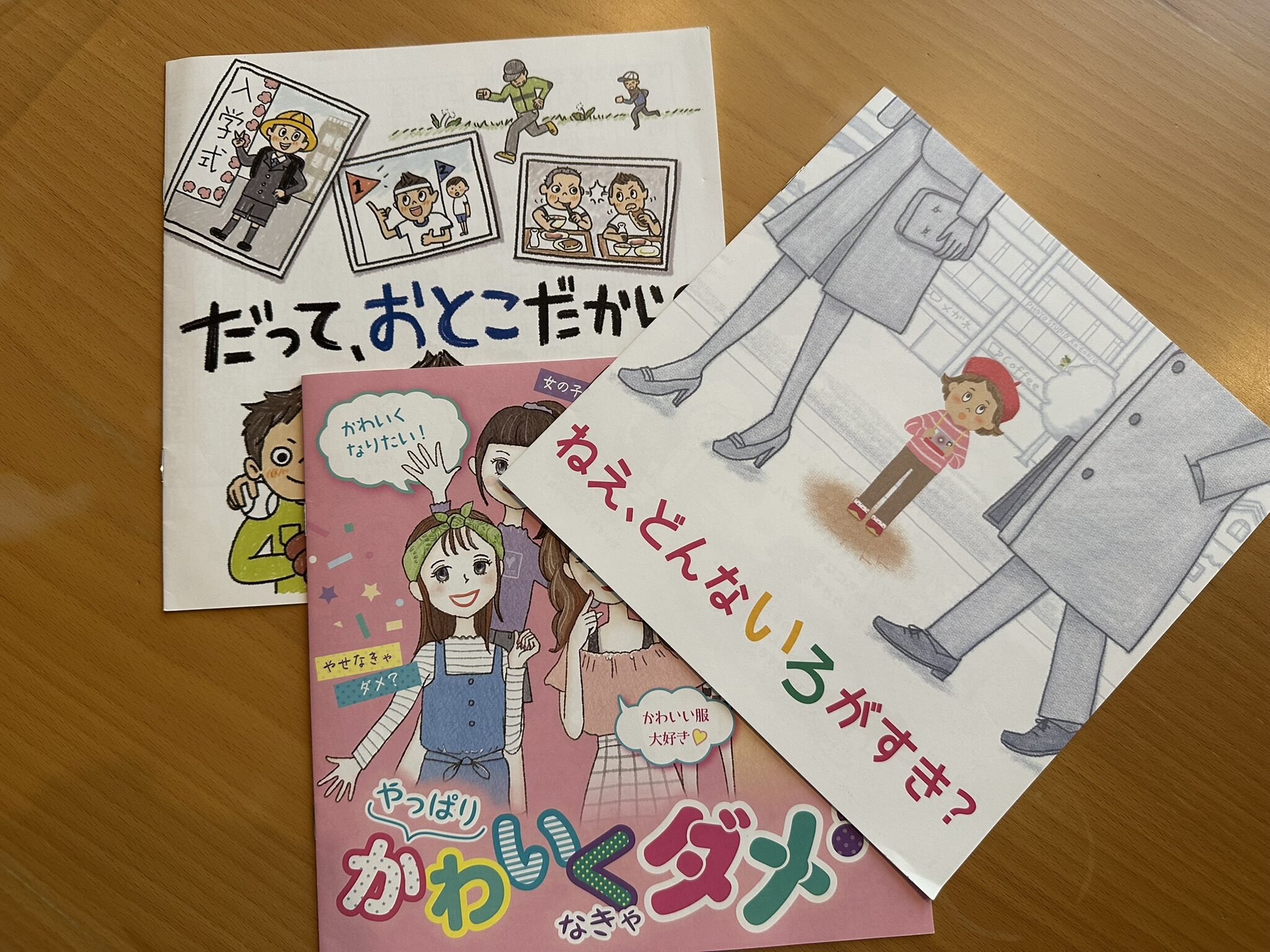

「ぶっくばらんす(男女共同参画ハンドブックシリーズ)」発行元:公益財団法人 新潟県女性財団(TEL:025-285-6610)

厚生労働省の2024年度の調査結果では、男性の育児休業取得率は40.5%で過去最高を更新しました。時代や文化、社会からのメッセージ、数などで「普通」が変わります。子どもを産んだら仕事を辞めるのが普通から、子どもを産んでも働くのが普通と変わり、育休は女性が取るものが普通だったのに、子どもが産まれたら、男性も育休をとるのが普通と変化しています。普通が変わると普通から外れた人は生きづらさのようなものを感じます。

こんな風にアンコンシャス・バイアス(unconscious bias)の視点でドラマを見ると見えてくることがあります。アンコンシャスバイアスとは、自分でも気づかないうちに持っている偏見や思い込みで、心理学的には「無意識の認知の偏り」とも呼ばれます。誰にでもあって、これが問題だというわけではありませんし、良い悪いもありません。でも、ドラマの中のできごとは、私たちの日常にも重なる部分があります。家事や働き方の問題だけではなく、日常の生活の中で無意識に自分の普通や価値観で相手を見たり、接したりしていないですかと問いかけています。

少し立ち止まって、自分の言葉と行動を振り返る時間を持ち、問いかけることで人との関係性が変わって、子育てしやすい社会になるのではないでしょうか。対岸の家事・育児を対岸からただ眺めているだけでなく、大変そうな対岸を見に行ったり、声をかけたり、対話をしてみませんか。

* BSNラジオ 土曜日午前10時「立石勇生 SUNNY SIDE」の オープニングナンバーの後に「はぐくむコラム」をお伝えしています。8月30日は、新潟市在住 にいがた子育ちステイション理事長 /子育て支援ファシリテーターの立松有美さんです。お楽しみに!