新潟県では【健康立県にいがた】を掲げ、健康寿命の延伸と「生き生きと暮らせる県(立県)」の実現を目指し、県民一人一人が自分の健康に関心を持ち行動できるように様々な県民運動や施策を進めています。

https://www.kenko-niigata.com/kennkourikkenn/index.html

これらは『健康立県ヘルスプロモーション事業』として、「生きがい・幸福度」を軸に「食生活」「運動」「デンタルケア」「たばこ」「早期発見・早期受診」の5つのテーマで展開していますが、今回はこの中の「食生活」について、子どもにフォーカスして考えてみたいと思います。

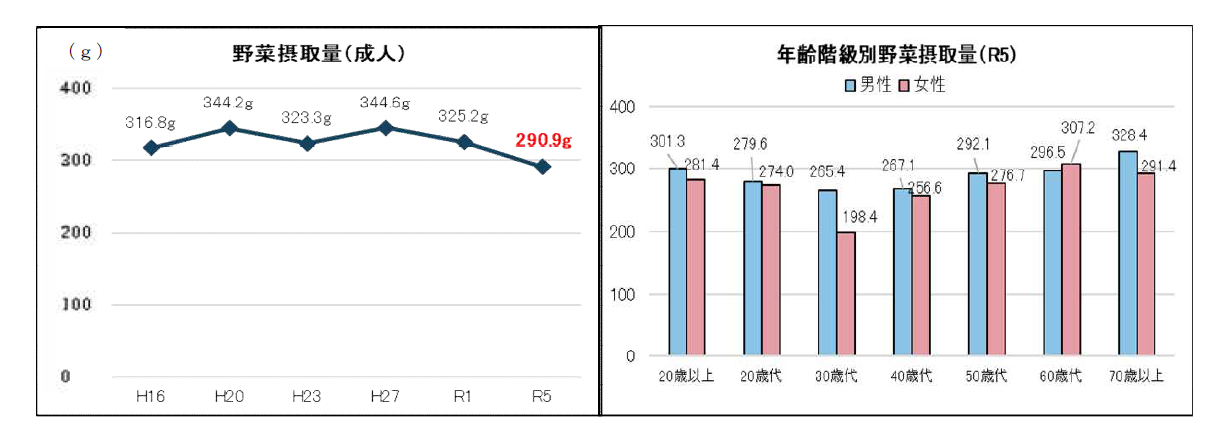

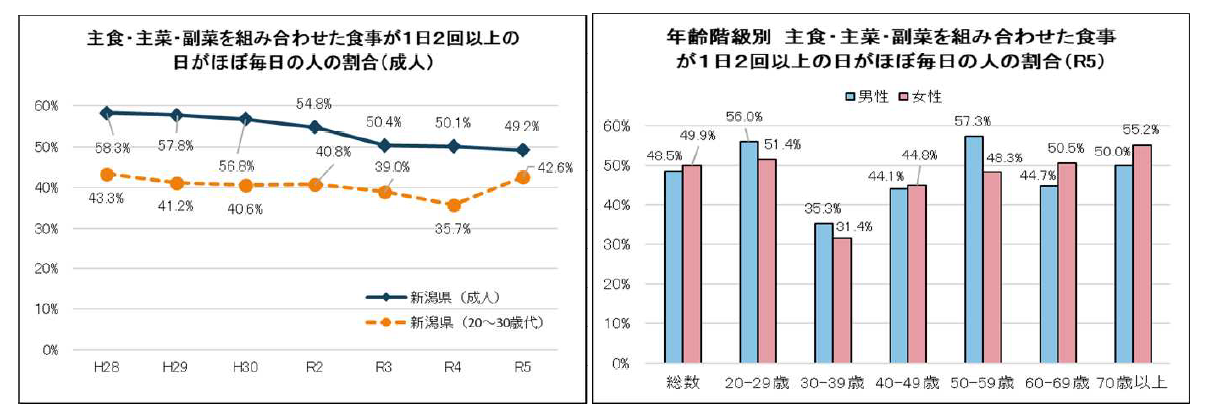

令和5年県民健康・栄養実態調査結果によると、20歳以上の県民の野菜摂取量は1日あたり約290gであり、国の目標である350gには届いていませんでした。また「主食・主菜・副菜をそろえた食事を、1日に2回以上ほぼ毎日食べている」と答えた人は49.2%にとどまっているのが現状です。

新潟県ホームページより

新潟県ホームページより

1食ぬくと野菜の摂取量や必要な栄養素はその食事で摂れるはずだった量を失い、全体的な不足につながる可能性があります。このことから、新潟県では健康に配慮したお惣菜『からだがよろこぶデリ』をスーパーマーケット等と連携して販売しており、上手く活用していただければと思います。

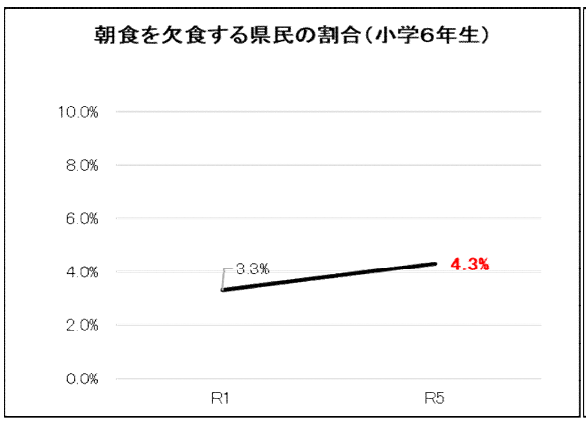

また、朝食を食べない小学生は少しずつですが増えています。

新潟県ホームページより

国が行った調査結果からも、子どもの頃の食習慣が大人になってからも続くことや、朝食の欠食が集中力や気持ちの安定に影響することから、乳幼児期からの「食べる習慣づけ」が生活全般の土台を築き、大人になってからの健康寿命を延ばす大きな要素となると考えられます。

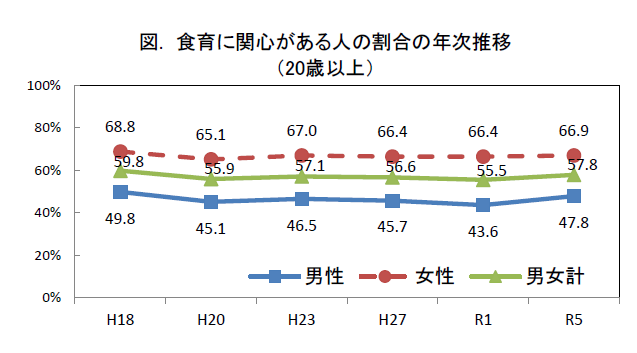

一方で、子育て世代の保護者アンケートでは「食育に関心がある」と答える人が7〜8割と高い数値を示しています。

新潟県ホームページより

同時に「子どもの食事で困りごとがある」と答える保護者も約8割にのぼり、「忙しくて時間がない」「献立がマンネリ」「好き嫌いが多い」などの声が多く聞かれます。つまり“関心は高いのに実践が難しい”という現実が浮き彫りになっています。このことから、食育の第一歩は忙しいお母さんやお父さんのサポートから始めることが大切だとわかります。

家庭での食事づくりは毎日のこと。「栄養バランスを整えなきゃ」と頑張りすぎると疲れてしまい続かなくなります。まずは “これで十分” と安心できる工夫を取り入れ、そのうえで、子どもと一緒に楽しめる工夫を少しずつ重ねることが、将来につながる「食べる習慣づけ」につながります。例えば、朝は「ごはん+卵(納豆)+野菜のみそ汁」だけでもOK!冷凍野菜やカット野菜、乾物や缶詰なども上手に活用!食卓で「今日はどんな味かな?」など子どもと会話するのも立派な食育!です。

健康立県にいがたの実現は、行政の取り組みだけでなく、家庭の小さな実践から広がっていきます。親子で一緒に食を楽しみながら、将来につながる『食のバトン』を子どもたちに渡していけたらいいですね!

最後に、毎年9月~11月が健康立県にいがた推進強化期間となっており、各地域でイベントが開催される予定です。私も健康立県にいがたアンバサダーとして、11月8日(土)新潟市産業振興センターで開催される【福祉・介護・健康フェアin新潟】のメインステージに登壇させていただきます。

今回は、歯科医師や薬剤師さんと一緒に『今日から始める行動習慣』と題して、食事・歯磨き・禁煙についてお伝えしていきます。他にも、子どもの職業体験コーナーや飲食ブースなどもあるので、ぜひ親子で楽しい時間をお過ごしください!

* BSNラジオ 土曜日午前10時「立石勇生 SUNNY SIDE」の オープニングナンバーの後に「はぐくむコラム」をお伝えしています。

9月27日は、管理栄養士のますがたみきさんです。お楽しみに!