9月6日・7日の二日間、新潟市朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催された「ぼうさいこくたい2025」に参加しました。

ぼうさいこくたい(防災推進国民大会)とは、内閣府等の主催による産学官民の関係者が日頃から行っている防災活動を発表し、交流する日本最大級の防災イベントです.平成28年(2016年)から開催されており、2025年(第10回)は,新潟県新潟市が会場となりました。

日本各地から自治体、企業、大学、そして多くの市民が集まって、防災・減災に関する知識と実践を共有するこの全国規模のイベントです。

今年のテーマは、「語り合い・支え合い~新潟からオールジャパンで進める防災・減災~」です。中越地震等の様々な災害での新潟県の経験や教訓と、全国から集まった専門家の知恵や知識を織り交ぜ、次世代へ伝えていくことで、災害への備えにしたいというメッセージが込められています。そのなかで、私たち村山研究室は損保ジャパンのみなさんと共同で、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる空間づくりをブースにて行いました。

内容は「紙食器づくり」と「防災リュック」で,楽しみながら「自分ごととしての防災」を考えることを目的とした体験型のプログラムです。

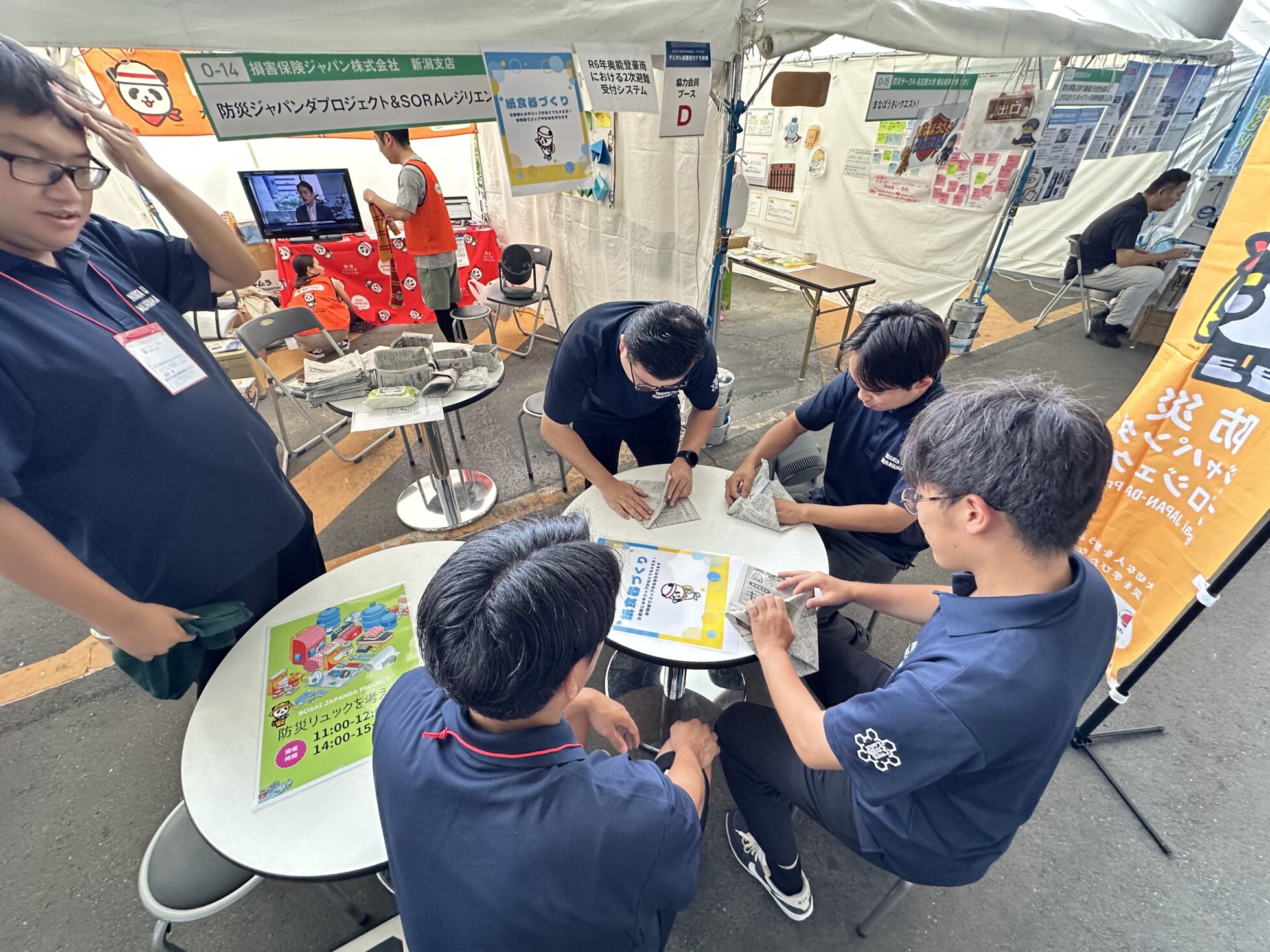

新聞紙でつくる紙食器づくり

まずは新聞紙を使った「紙食器づくり」です。災害時、電気や水が止まり、十分な食器や衛生用品が手に入らない状況に直面することは少なくありません。そんなとき、新聞紙を使って即席の皿やコップを作る技術は、衛生的かつ実用的な知恵となりそうです。

ブースに訪れてくれた子どもたちに、学生たちが新聞紙を手渡し、「ここを折って、角を作ってみましょう」などと丁寧に説明しながら作業を行いました。参加してくれた子どもたちは興味津々に折り進め、完成すると「できた!」と笑顔を弾ませていたのが印象的です。

完成した紙皿は意外にも丈夫で、ラップを敷けば食事にも十分使えそうです。お母さんやお父さんは実家のコタツにあったチラシでつくったゴミ箱を思い出しながら、そして子どもたちは「家に帰ったらまた作ってみたい」と話してくれるなど、それぞれの想いが生まれた時間になったようです。こうした身近な素材から学ぶ防災体験は、まさに“生活の中にある防災教育”そのものです。このような「身体を動かしながら学ぶ防災教育」は、単なる知識伝達よりも記憶定着率が高く、行動変容を促す効果が期待できます。つまり、「知っている」から「できる」への移行を支える実践的な教育法となったと思います。

防災リュックづくり体験

もう一つの企画「防災リュック」は、リュックの絵に必要な物品のマグネットを貼っていくワークショップです。懐中電灯、水、非常食、毛布、笛、モバイルバッテリーなどなど、「何を入れたら助かるかな?」と親子で話し合いながら、マグネットを一つひとつ選んで貼っていきました。ある男の子は「アルバムも入れる!」と貼り付けていたが、それを見た学生は「思い出も大切だよね」と優しく声をかけていたのが印象的でした。防災の「モノ」だけでなく、「心の備え」にも気づかせる瞬間でした。

ブース全体に広がっていたのは、真剣さと笑顔の入り混じる雰囲気です。二日間で数百人にのぼる家族がブースを訪れてもらい、損保ジャパンのみなさんたちと一緒に過ごしたことは、防災への意識を自然に高める時間になりました。

そして何よりも、大学の教育現場で得た知識や理論が、こうして地域の実践につながる様子は、まさに“学びの社会実装”だと思っています。

全国から集まった学生たちとの出会い

今回、大きく印象に残ったのは、全国各地から集まった大学生たちの姿です。名古屋大学、岐阜大学、福島大学など、地域も分野も異なる学生たちが、各地の防災活動を紹介したり、ワークショップを運営していました。

学生たちと会話を交わす中で、「新潟までの交通費や宿泊費が自費です」と、笑顔で話す学生がいたことに驚きました。自費でも「楽しいんですよ」と、まっすぐな答えが返ってきました。

そこにあるのは、単なる「イベント参加」ではなく、「自分たちの手で社会をよくしたい」という情熱の名だと思いました。誰に頼まれたわけでもないのに、遠く離れた地に集い、互いに学び合う姿に、次世代の防災リーダーたちの芽吹きを感じました。

このようなボランタリーな行動は、「内発的動機づけ」といいます。報酬や義務ではなく、「楽しい」「意味がある」と感じることが行動の原動力となります。それこそが,持続可能な社会づくりにおいて欠かせないエネルギーなのだと思います。

学生が教えてくれた「防災の原点」

ぼうさいこくたいの会場で、多くの学生たちと出会い、語り合ううちに、一つの気づきを得ました。

それは、防災の本質は「人と人とのつながり」にあるということです。

最新技術や制度も大切なのですが、いざという時に助け合える関係性を築くことこそ、真の防災力なのだと思います。

学生たちは、自らの時間とお金を使ってでもイベントに参加し、人とのつながりを求め、学びを共有していました。その姿から、私たち大人が忘れかけていた「行動する楽しさ」「誰かの役に立つ喜び」を思い出した気がします。

防災を“義務”としてではなく、“喜び”として体験できる世代が育っていることは、社会にとって大きな希望です。

新潟から全国へ,そして未来へ

振り返ると、ぼうさいこくたい2025 in 新潟は、単なる防災イベントではなく、「人と人をつなぐ学びの場でした。新潟大学の学生たちが地域の人々と協働し、企業や他大学と手を携えて実践する姿には、教育と社会の理想的なかたちが凝縮されていました。

損保ジャパンみなさんとの連携も、産学連携の好例として注目できます。企業のリスクマネジメントの知見と、大学の教育・研究の力が融合することで、防災教育の裾野はさらに広がるように思います.

防災は、特別な専門家だけの領域ではありません。家庭で、学校で、地域で、誰もが日常の中で学び合えるものこそが防災の根底いだと思っています。

新聞紙一枚から始まる防災教育、子どもたちのリュックに込められた想い、そして全国から集まった学生たちの情熱、それらすべてが、未来の日本の防災文化を形づくる大切な一歩だと感じました。

「防災とは人を想うこと」

そう気づかせてくれた学生たちに、心からの感謝を伝えたいです。

* BSNラジオ 土曜日午前10時「立石勇生 SUNNY SIDE」の オープニングナンバーの後に「はぐくむコラム」をお伝えしています。10月11日は、新潟大学人文社会・教育科学系准教授 村山敏夫さんです。お楽しみに!

立石勇生 SUNNY SIDE | BSNラジオ | 2025/10/11/土 10:00-11:00 https://radiko.jp/share/?sid=BSN&t=20251011100000