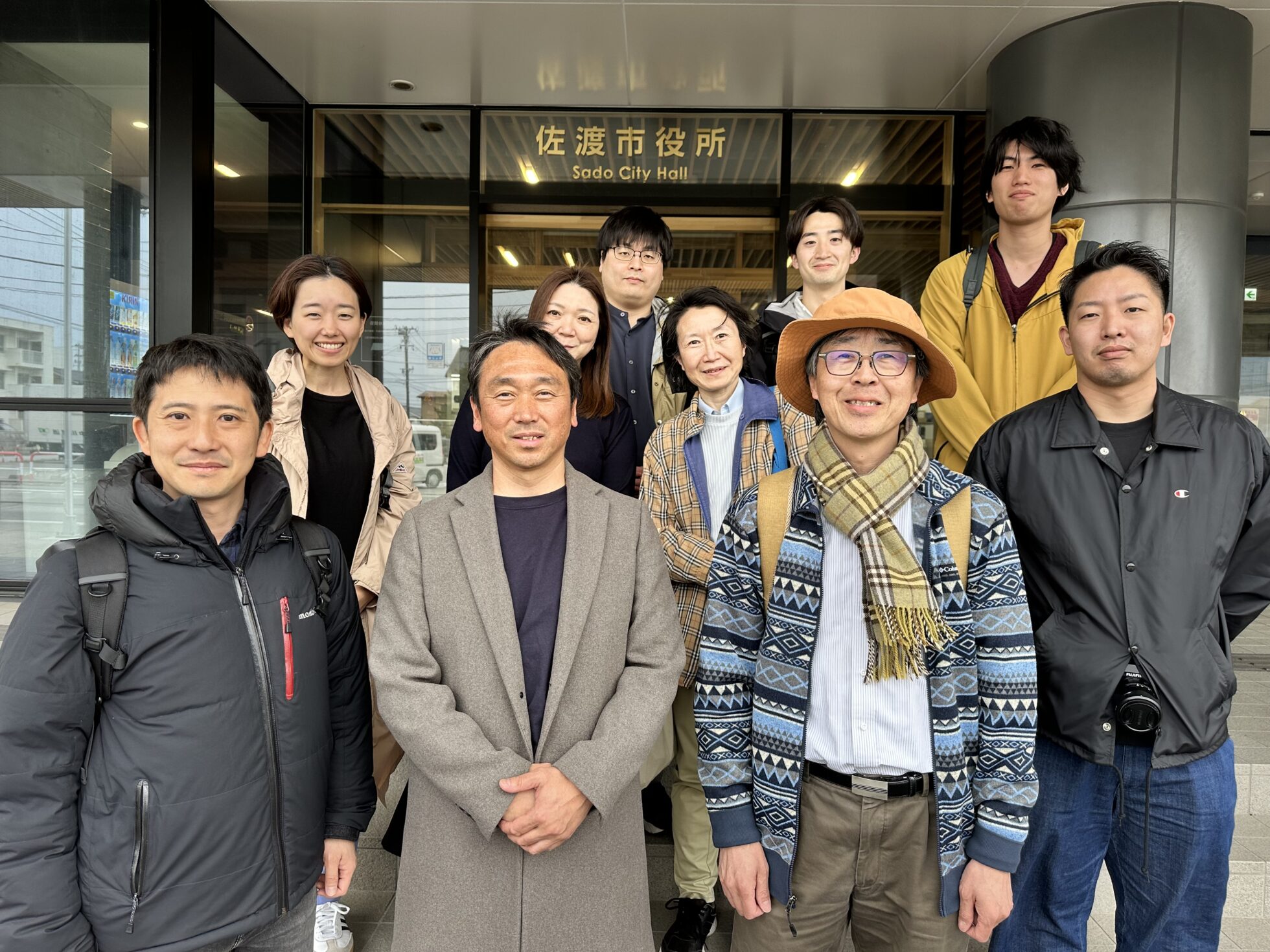

2025年3月26日、新潟大学の本田明治研究室(気象学)と防災法学の岡本正先生ともに佐渡高校を訪れ、「防災教育」をテーマとした意見交換会を行いました。この取り組みは、佐渡高校の生徒と大学関係者が一緒になって地域の課題に向き合い、「知る・備える・乗り越える」という防災の3つの観点から探究の入り口を体験することを目的としています。

今回のプログラムは、講義とグループワークを中心に展開し、生徒たちが自らの言葉で意見を出し、異なる世代・立場の人々と交流を深める貴重な機会となりました。ここでは、生徒たちの率直な感想を交えながら、この2日間の学びと気づきを振り返りたいと思います。

プログラムの初日は、岡本正先生による講義「災害復興法学入門」からスタートしました。災害時の支援や権利の保障といった身近な視点から解説いただいたことで、生徒たちの関心は一気に引き込まれていきました。

その後のグループワークでは、「佐渡の魅力」や「災害への備え」について、高校生と大学生、教員が混ざって対話を行いました。グループ名に桃太郎のキャラクターを用いるなど、学生らしい緊張をほぐす工夫もあり、大学生と高校生は初対面ながら自然な対話が生まれたのはナイスプレーでした。参加した高校生からは「自分では思いつかない意見とかもあって、たくさん意見交換できて楽しかったです。」、「防災について、色々知ることができたので、とても楽しかったです。知っておくと役に立つことが知れて、有益な機会となりました。」といった感想がありました。

初対面の学生との交流に不安を感じていた生徒も多かったようですが、大学生との対話を通じて安心感を得られた様子が伺えます。なかには、「自分の経験が考える鍵になって、具体的に考えることができた。考えが深まるとても楽しい時間でした。」という声もあり、防災というテーマが“自分ごと”として捉えられるきっかけとなったことが伝わってきました。

グループワークのテーマでは「備える」に焦点を当て、「自分たちが災害にどう備えられるか」を中心に議論が行われました。高校生たちは付箋を使いながら意見を視覚化し、大学生ファシリテーターの支援を受けつつ、対話を深めていきました。「備える」と一口に言っても、その中にはさまざまな視点がありました。情報の伝達、避難経路の確保、家族との連携、地域との関係づくりなど、それぞれのグループが、自分たちの生活に根差したリアルな課題に気づいていくプロセスが見られましたのは嬉しかったです。

発表の時間では、高校生が自らの言葉で「備える」ために大切なことを語ってくれました。あるグループは、「日頃から地域の人と顔の見える関係を築いておくことが、災害時の助け合いにつながる」と話していましたし、また別のグループでは、「情報が届かなければ、備えることもできない。正しい情報を得る手段を家族で確認しておくべき」と提言していました。このような視点は、講義や授業だけでは得ることができない“対話を通じた気づき”の成果だったと思います。

2日目のプログラムでは、実際に地域を歩きながら防災の視点でフィールドワークを行いました。高校生たちと一緒に川沿いや住宅地を巡り、地形や施設の観察を通じて、「災害が起きたらどうなるか」をリアルに想像することが目的です。高校生にとっては、普段何気なく見ている風景が、防災の視点で見るとまったく違って見える。そんな体験が、生徒たちに新たな視点をもたらしたと思います。

「川をじっくりと見たことがなかったので、新たな発見が多かった。」、「堤防よりも低いところに家があると分かり、近くは危険だということを再確認できた。」、「ブロック塀の危険性や、避難にかかる時間なども知れて、防災についてとてもためになる2時間でした。」といった感想が印象的でした。

また、「ハザードマップを普段から確認しておきたい」「避難場所を事前に決めておこうと思った」といった“次の行動”に結びつく気づきが生まれていたことは、まさに防災教育の狙い通りだったと言えるでしょう。

この2日間のプログラムを通して何よりも感じたのは、「知らなかったことを知る」ことの喜びが、学びの原動力になるということです。普段とは異なる環境で、多様な立場の人と意見を交わすことで、生徒たちは「自分が知らなかった見方」に出会い、自らの視野を広げていきました。

ある生徒は、「大学生の方や先生たちのお話を聞くのが楽しかったです。自分たちでは考えたことない見方があった。」と語ってくれました。これは、学校の中だけでは得られない学びであり、探究の第一歩としてとても価値のある経験です。

災害はいつ起こるかわかりません。しかし、“そのとき”に備えるには、普段から「知る・考える・行動する」経験を重ねておく必要があります。今回の新潟大学の学生×佐渡高校の生徒が共有した時間は、まさにそのきっかけとなる場でした。生徒たちは地域の課題を自分の言葉で語り、身近な防災の在り方について考え、学びを他者と共有しました。このプロセスを通して、彼らは「誰かから教えられる」立場から、「自分で問い、考え、伝える」存在へと一歩近づいたのではないでしょうか。

探究活動とは、答えのない問いに向き合いながら、自らの視点を深めていく旅路です。今回のような実践的な学びが、佐渡高校の生徒たちの未来の探究へとつながっていくことを、心から願っています。

* BSNラジオ 土曜日午前10時「立石勇生 SUNNY SIDE」の オープニングナンバーの後に「はぐくむコラム」をお伝えしています。4月19日は、新潟大学人文社会・教育科学系准教授 村山敏夫さんです。お楽しみに!